Lettere di don Milani: tra passione civile e genere epistolare

Lettere di don Milani: tra passione civile e genere epistolare

di Trifone Gargano

Il nome di don Lorenzo Milani (1923-1967) viene associato, nella mente dei più, ad un genere letterario ben preciso, quello dell’epistolografia. Non c’è, infatti, in Italia e nel mondo, persona di cultura, uomo di scuola, ma anche semplice lettore, che non identifichi, ricorrendo ad un automatismo mentale, il nome del priore di Barbiana con il genere letterario delle lettere, ed in maniera particolare con la Lettera a una professoressa, per la quale don Lorenzo Milani è a tutt’oggi universalmente conosciuto. E questo è, indubbiamente, un segno positivo, nient’affatto negativo, come forse potrebbe far pensare l’automatismo del processo d’identificazione cui si allude; al contrario, esso è il segno di una riconoscibilità forte di un autore e del genere letterario che egli ha maggiormente coltivato. Come dire, se ci fosse consentito il confronto, Leopardi e la poesia lirica, Dante e la terzina di versi endecasillabi del poema allegorico-didascalico, Manzoni e il romanzo.

Del resto, se provassimo a scorrere la ricca bibliografia di questo singolare pensatore, educatore e uomo di Chiesa, quale fu don Lorenzo Milani, noteremmo che i suoi scritti assunsero quasi esclusivamente proprio la forma del genere letterario epistolare: dalla già citata Lettera a una professoressa, del 1967, redatta in forma collettiva (da alcuni dei ragazzi frequentanti la scuola di Barbiana, con la collaborazione e con la supervisione del loro priore), alla lettera L’obbedienza non è più una virtù, del 1965, alle stesse epistole da don Lorenzo indirizzate a vari destinatari, noti o sconosciuti che fossero, su vari argomenti, da quelli più privati e intimi (come le lettere alla madre), a quelli più politici e sociali, tutte, successivamente, raccolte in volume e pubblicate postume, Lettere di don Lorenzo Milani, edite nel 1970, e Lettere alla mamma (1943-1967), pubblicate nel 1973.

Occorre precisare subito che ambito di competenza di questo mio breve intervento sarà quello di offrire elementi di riflessione non già sui contenuti della produzione letteraria (e saggistica) di don Lorenzo Milani, che, com’è noto, spazia dalle problematiche legate all’educazione e alla formazione dei giovani, a quelle della vita ecclesiastica e all’esigenza, ch’egli visse innanzitutto come sacerdote e poi come pensatore, di un suo radicale quanto urgente rinnovamento, alle questioni, infine, legate al tema dell’obiezione di coscienza. Nulla di tutto ciò, sia perché non ne avrei le necessarie competenze scientifiche per farlo; sia anche perché su tali aspetti della produzione letteraria e saggistica di don Lorenzo Milani esiste già una ricca, qualificata e sterminata bibliografia; quanto, piuttosto, riflessioni intorno al genere letterario epistolare, ch’egli adoperò per comunicare il proprio pensiero e per avanzare le proprie proposte nel dibattito culturale e civile del suo tempo. Un genere letterario, quello epistolare, che don Milani seppe interpretare e innovare, con la consapevolezza di

innestarsi in una lunga e prestigiosa tradizione culturale e civile, la quale affondava le proprie origini nell’antica letteratura latina, tanto laica e pagana quanto cristiana, e che aveva trovato nell’esperienza storica dell’Umanesimo fiorentino del secolo XV un sicuro punto di riferimento ed un modello da imitare, non solo, evidentemente, sul versante propriamente letterario e stilistico, ma anche, e, diremmo, soprattutto, su quello umano ed intellettuale della passione civile.

IL GENERE DELLA EPISTOLA.

IL GENERE DELLA EPISTOLA.

La consuetudine di adoperare la forma della lettera privata, indirizzata ad un personaggio particolare, per svolgervi un discorso destinato ad un pubblico più ampio, risale alla letteratura latina, che annovera le Epistulae di Orazio, discorsi in versi di carattere lirico e moraleggiante, e le Epistulae in prosa di Seneca, indirizzate al figlio Lucilio, ma in effetti destinate alla discussione di problemi di universale interesse. Su un livello privato si collocano invece le epistole di Cicerone, le quali divengono, dopo la riscoperta ad opera del Petrarca, un modello di prosa colloquiale.

L’epistola come discorso scritto destinato ad un pubblico lontano figura nella stessa Bibbia, si pensi alle Lettere di S. Paolo. Tale consuetudine continuerà ad essere coltivata, all’interno della tradizione cattolica, per soddisfare le esigenze comunicative della primitiva comunità religiosa, ma anche in secoli successivi (per esempio, l’epistolario di santa Caterina da Siena, con il ruolo politico che proprio quelle lettere, cariche di passione civile e religiosa, svolsero per determinare la fine della così detta “cattività avignonese”, ed il definitivo rientro in Italia, a Roma, della sede pontificia).

Nel Medioevo, l’epistola fu sottoposta ad una particolare attenzione sul piano artistico, in quanto essa costituiva lo strumento principe della comunicazione ufficiale, destinata sia agli usi politici, che a quelli ecclesiastici. Lo stile epistolare prevedeva la considerazione della varietà dei destinatari e degli argomenti e si arricchì di un ben preciso formulario, specie nella pratica cancelleresca.

L’ars dictandi dei secoli XII e XIII riguarda, in primo luogo, l’epistola, di cui fu un eccellente cultore Pier delle Vigne. Gli umanisti rinnovarono lo stile dell’epistola secondo il modello oratorio ciceroniano, e ne fecero largo uso per le relazioni intellettuali, o per la dedica delle opere.

Le epistole si diffondono isolate, ma vengono spesso raccolte, con un lavoro di cernita e di revisione, da parte dello stesso autore in un «epistolario», proposto ai lettori come documento di una vita. Ne sono un esempio illustre, appunto, le Epistole familiares, ossia dirette agli amici, del Petrarca, il quale, inoltre, nell’epistola Posteritati realizzò un modello di autobiografia spirituale, e adoperò le sine nomine per la satira politica e morale.

Appartiene ancora al costume umanistico raccogliere le epistole scritte in varie circostanze come modello letterario per chi intenda seguire lo stesso genere di scrittura. Il termine «epistolario» può anche designare la raccolta delle lettere sparse di uno scrittore, compiuta ad opera di amici, di discepoli e di studiosi. L’epistolario composto di lettere fittizie costituisce talora un’opera di narrativa (si pensi, per esempio, al romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo).

La lettera intesa come mezzo per dibattere idee o per dare informazioni diventò un genere molto in voga nel Settecento. In forma di lettera si presentano anche componimenti in versi di tono e di argomento vario (gli stessi Sepolcri di Ugo Foscolo si presentano, infatti, come una lettera indirizzata all’amico e poeta Ippolito Pindemonte, ma si sviluppano ora in lirica, ora in epica).

LA LETTERA E LE SCRITTURE SCOLASTICHE.

LA LETTERA E LE SCRITTURE SCOLASTICHE.

La lettera appartiene alle così dette scritture del sé. La lettera, quindi, è una delle forme testuali più diffuse nella pratica scolastica, sin dai primi anni della scuola primaria. La lettera, inoltre, in quanto forma della comunicazione quotidiana, è una modalità piuttosto diffusa, ed essa sta conoscendo, di recente, una forte ripresa, grazie alla posta elettronica. Si tratta di un testo che viene inviato da un mittente ad un destinatario (che può essere una sola persona o un gruppo ristretto di persone, un pubblico molto vasto, una società, ecc.), con scopi diversi (che vanno dalla semplice informazione, alla persuasione intorno ad una questione ben definita, ecc.), utilizzando un codice espressivo ed un canale comunicativo (supporto cartaceo o digitale, servizio postale, fax, rubrica di giornale, Internet, telefonia mobile, ecc.).

Il registro linguistico di una lettera può essere vario, dipendente, generalmente, dalla natura della lettera (se, cioè, si tratta di lettera privata o pubblica), dal destinatario (persona con cui si è in confidenza, oppure no), dallo scopo della lettera (formale, di auguri, commerciale, ecc.), e così via.

Quella che segue è una rapida catalogazione delle diverse tipologie di lettera, effettuata in base al contenuto, al registro linguistico, al destinatario, allo scopo e al canale, restando, però, nell’ambito delle scritture funzionali d’uso pratico:

1) lettera privata: dal tono personale o confidenziale, viene inviata ad un parente o ad un amico e si caratterizza per una grande libertà espressiva e di contenuto; di solito, il registro linguistico della lettera privata è quotidiano, adeguato al contenuto oggetto della comunicazione (a tratti anche allusivo, visto che esiste una certa condivisione di esperienze tra mittente e destinatario, per cui, non è necessario esplicitare tutto); il fatto che sia una forma di comunicazione privata non esclude, comunque, che questa lettera, da privata, possa diventare pubblica (per esempio, rientrando nell’epistolario di uno scrittore celebre; nel caso di don Lorenzo Milani, anche le sue lettere private

ed intime, inviate alla madre, sono state pubblicate); anche una lettera privata può avere, oltre alle funzioni meramente informative, quelle argomentative e persuasive.

2) lettera formale: viene inviata a persone con le quali, generalmente, non si hanno rapporti confidenziali, talvolta si tratta di veri e propri sconosciuti (responsabili di Enti o di Società, ecc.); esse affrontano, in prevalenza, questioni di lavoro, di affari, ed hanno una spiccata funzione comunicativa e informativa; questa tipologia di lettera fa ricorso ad un registro espressivo formale e specialistico (si pensi, al così detto linguaggio burocratese).

3) lettera elettronica o e-mail: mantiene le stesse caratteristiche di genere delle precedenti tipologie, ma da esse si differenzia perché viene scritta utilizzando un personal computer ed un relativo software di video-scrittura (il wordprocessor); essa, inoltre, viene inviata al destinatario non con i consueti sistemi di comunicazione, ma attraverso un collegamento Internet, ed a costi davvero irrisori; l’acronimo e-mail sta per electronic mail; il destinatario, per poter ricevere questa lettera deve disporre di un suo indirizzo di posta elettronica (di un suo personale e-mail). E-mail e messaggistica cellulare (gli sms, Short Message Service, che consentono l’invio e la ricezione di brevi messaggi di testo, micro-lettere da 160 caratteri massimo, utilizzando i telefoni cellulari di tipo GSM), per quanto paradossale possa sembrare, di fatto, stanno recuperando alla scrittura i più giovani, e stanno determinando, nella comunicazione, una vera e propria rivoluzione, grazie ai bassi costi e alla facilità d’impiego di questa tecnologia.

L’UMANESIMO CIVILE.

L’UMANESIMO CIVILE.

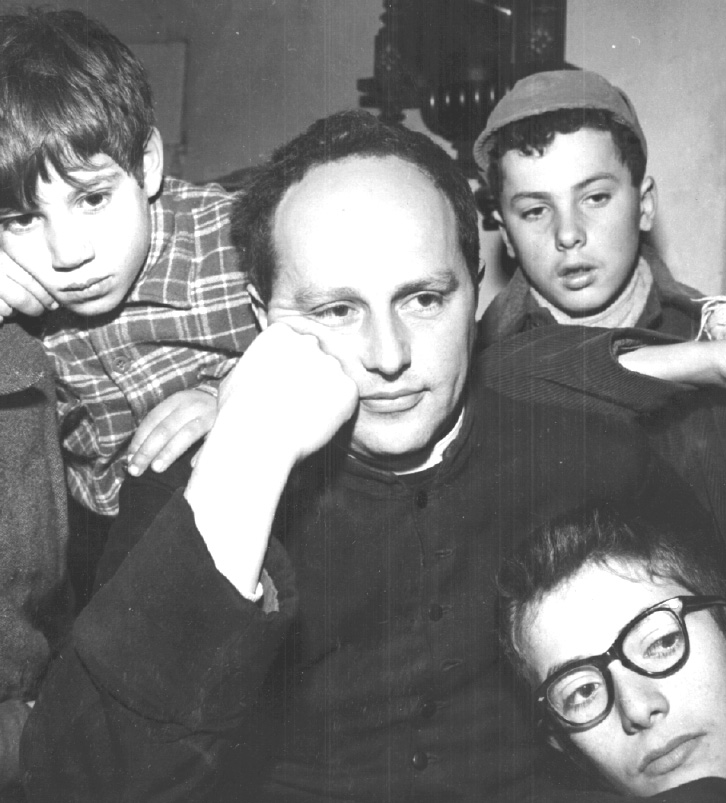

E’ con la grande stagione del così detto Umanesimo civile fiorentino del XV secolo, con la sua nuova visione del ruolo dell’intellettuale, che, a nostro giudizio, la scrittura di don Milani, la sua esperienza ed il ruolo culturale e civile di educatore e di pensatore, da lui interpretato, si collegano direttamente, quasi a rinnovarne, in un’epoca totalmente differente rispetto all’età delle Signorie e dei Principati (qual era, per l’appunto, l’Italia della fine degli anni Cinquanta del XX secolo nella quale visse ed operò don Lorenzo Milani), e con modalità inedite rispetto al passato (si pensi al ruolo dell’editoria ed a quello dei giornali e, più in generale, dei media, che pur si interessarono a quel suo singolare modo di fare scuola, nella sperduta Barbiana, sui monti del Mugello fiorentino, contribuendo, così, a far uscire dall’isolamento l’esperienza rivoluzionaria di quella scuola), la passione civile e la capacità (il dovere) dell’intellettuale di sentirsi chiamato all’impegno, in difesa dei deboli e degli ultimi, in difesa di coloro che, come don Milani stesso amava dire, “non hanno voce”.

Ebbene, don Lorenzo Milani, a nostro giudizio, interpreta e rinnova appieno la figura dell’intellettuale umanista del secolo XV, che svolgeva il proprio ruolo culturale e civile, la propria missione intellettuale tutta calata nella così detta “vita attiva”, abbandonando la tranquilla e solitaria “vita contemplativa”, per immergersi nei traffici del Comune (Signoria, Principato o Repubblica che fosse) e confrontarsi con la vita politica. Le sue lettere come le lettere di un antico segretario umanista (si pensi ad un Coluccio Salutati, o ad un Niccolò Machiavelli, impegnati, in tempi diversi e con ruoli diversi, nel “governo” della res publica), hanno avuto la forza e l’intelligenza di sapersi immergere nel dibattito collettivo, facendo sentire la propria voce e riuscendo, in taluni casi, ad orientarlo. E’ noto a tutti il motto che campeggiava nella scuola di Barbiana, vale a dire l’espressione «I care», «Mi interessa», «Mi coinvolge». Tale motto, in maniera sintetica, ma inequivocabile, riusciva a testimoniare la passione civile che, evidentemente, lo sorreggeva, nutrita da un’idea non esornativa (non retorica) che don Milani incarnava della cultura e della funzione dell’intellettuale nella società contemporanea.

Come già gli antichi cancellieri, al servizio delle Signorie o delle Repubbliche, o come gli insegnanti, che svolgevano il loro ruolo negli studi pubblici o nelle scuole private, favorite dal potere civile del tempo, don Milani, in anni cruciali del secolo scorso, ha saputo interpretare questo ruolo civile e politico dell’intellettuale, specie dell’intellettuale di formazione umanistica, impegnato nella gestione della “città dell’uomo”.

Se guardassimo all’opera svolta, in Italia (ma anche in taluni centri europei), nel corso dei secoli XV e XVI, da parte di questi intellettuali noteremmo che essa fu principalmente diretta a dare stabilità al nuovo ordine politico-sociale. Le loro lettere furono utilizzate come strumenti di battaglia, per combattere la cultura attardata, ma anche come strumenti di esaltazione e di giustificazione dei nuovi organismi civili del potere politico. La retorica, in quanto arte della comunicazione e della persuasione, assunse presso costoro un’importanza fondamentale nella formazione dell’uomo, perché essa lo addestrava alla lotta e lo metteva, evidentemente, in grado di dominare nella società. Alla stessa maniera, la missione pedagogica e culturale (diremmo, sociale e politica) che don Milani assegnava alla sua piccola (grande) scuola di Barbiana, insisteva proprio sul possesso pieno, consapevole e critico da parte dei suoi studenti dello strumento linguistico, inteso ancora una volta come arma per affrontare il mondo.

La retorica, tanto per gli umanisti del XV secolo, quanto per don Milani, non era (e non è) da intendere soltanto come “arte del ben parlare”, come arte del persuadere. Essa rappresentava (e rappresenta) un nuovo metodo di conoscenza:

“La lingua è formata dai vocaboli d’ogni materia. Per cui bisogna sfiorare tutte le materie un po’ alla meglio per arricchirsi la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell’arte del parlare” (da Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1982, p. 95).

L’ODIERNA CYBER-CITTADINANZA.

L’ODIERNA CYBER-CITTADINANZA.

Oggi, nella mutata realtà del villaggio globale nel quale, tutti quanti, siamo immersi, modalità e confini d’intervento per l’intellettuale si rinnovano, e, per certi versi, si moltiplicano e si dilatano, trovando proprio nei nuovi strumenti digitali della comunicazione un potente alleato per esercitare la passione civile della vigilanza critica: posta elettronica (e-mail), messaggistica cellulare (sms) e i recentissimi social network (Facebook e simili) consentono, infatti, di intervenire sulle questioni più importanti della vita dell’intero pianeta, avvicinando destini e realtà pur così distanti tra loro nella tradizionale dimensione della realtà geografica. La tecnologia digitale e la rete mondiale di Internet, anziché isolare gli uomini, rintanandoli nelle proprie dimore, in verità, stanno stimolando forme nuove di partecipazione socio-politica e forme nuove di cyber-cittadinanza. Si pensi, per fare solo un esempio su questo versante, tra gli episodi più recenti e drammatici, alla grande gara di solidarietà che si è sviluppata, su scala planetaria, quando, alla fine del 2004, grazie al semplice invio di sms (short message service), è stato possibile, da ogni parte del mondo, dare concreto aiuto e sostegno economico alle popolazioni asiatiche colpite dalla violenta devastazione dello tsunami. Senza le nuove tecnologie digitali, infatti, non sarebbe stato possibile nemmeno avviare quella gara di solidarietà, che si è invece registrata, in poco tempo e con grande successo.

Ebbene, oggi, la pratica dello scambio conversevole tra gli uomini, e, più in generale, la comunicazione trovano nella lettera digitale (la e-mail), nella chat e nello scambio conversevole di Facebook sull’esempio degli umanisti e di don Lorenzo Milani, lo strumento per continuare ad intervenire e per dibattere. Si tratta, evidentemente, dell’ultima frontiera che la tecnologia mette a disposizione dell’uomo contemporaneo per praticare la passione civile della conversazione e della partecipazione politica.

Potremmo, quindi, concludere questo nostro intervento, senza timore di banalizzazione, che il monito della scuola di Barbiana, quell’espressione, «I Care», che suona come il suo più autentico testamento culturale e civile, trova oggi, nella ragnatela mondiale di Internet (il così detto World Wide Web) e nella pratica della scrittura elettronica (e-mail, sms, blog, chat, ed altro), gli strumenti e gli stili per esercitare forme rinnovate di cittadinanza attiva.